- 탬파베이 3 : 2 종료 콜로라도

- 서울 0 : 0 경기전 대구

- 히로시마 0 : 0 경기전 한신

깜짝 놀란 이종범-활짝 웃은 이강철, 미워할 수 없는 양의지 매력

-

한화

0 : 0

경기전

한화

0 : 0

경기전

KIA

KIA

박지영 아나운서 영상 베스트 댓글 모음.zip

-

1

미키 17

0

2,846,451명

1

미키 17

0

2,846,451명

-

2

극장판 진격의 거인 완결편 더 라스트 어택

0

395,035명

2

극장판 진격의 거인 완결편 더 라스트 어택

0

395,035명

-

3

백설공주

0

128,063명

3

백설공주

0

128,063명

-

4

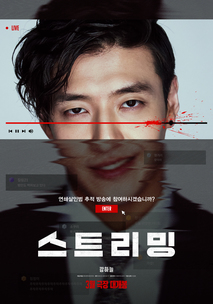

스트리밍

0

78,753명

4

스트리밍

0

78,753명

-

5 플로우 38 58,944명

신인 개막분위기, 키움-삼성↑ 두산↓/정우주 배찬승, 국대에도 영향줄 것/전구단 주요신인, 언제 1군오나

- 히로시마 0 : 0 경기전 한신

6R 프리뷰 | 야잔의 방패 VS 세징야의 창 '웅장한 맞대결' + 첫 동해안더비, 황선홍 VS이정효 대박 매치업 수두룩

코 앞에서 느끼는 문동주 158Km 직구의 맛, 이걸 어떻게 쳐?

![[이슈] '착한' 지드래곤, 월드투어 앞두고 겹선행…인근 주민에 깜짝 선물+3억 기부](https://sports.chosun.com/news/screennews/403_20250328_2025032801001938000290611.jpg )

![[이슈] '2천억 위약금' 궁지 몰린 김수현, 故 김새론 카톡·편지-속옷 영상 '꼬꼬무' 증거 해명할까](https://sports.chosun.com/news/screennews/403_20250328_2025032801001924900285481.jpg )

![7회까지 퍼펙트, 8.2이닝 135구, 9이닝 완봉승, 무시무시한 개막전 선발투수들[민창기의 일본야구]](https://sports.chosun.com/news/html/2025/03/28/2025032801001969900295621.jpg)

![[이슈] 유혜원, '승리 열애설' 덕 제대로 봤네…“'커팰2' 거지같은 몰골”→공구·제품 론칭](https://sports.chosun.com/news/screennews/403_20250328_2025032801001919800284011.jpg )