- 아스널 2 : 1 종료 풀럼

- 마이애미 4 : 2 종료 뉴욕메츠

- 라쿠텐 0 : 0 경기중단 세이부

4일 만에 다시 경기하는 LG, 말없이 묵묵히 훈련 소화

-

NC

0 : 0

경기취소

NC

0 : 0

경기취소

SSG

SSG

박지성은 맨인유럽의 '강호동+나영석'이었다ㅋㅋ 예능인 에브라 비하인드썰 대방출 (맨인유럽 2025 바밤바 초대석)

-

1

승부

24

700,845명

1

승부

24

700,845명

-

2

극장판 진격의 거인 완결편 더 라스트 어택

0

539,927명

2

극장판 진격의 거인 완결편 더 라스트 어택

0

539,927명

-

3

미키 17

2

2,959,419명

3

미키 17

2

2,959,419명

-

4 플로우 1 109,830명

-

5

백설공주

2

172,791명

5

백설공주

2

172,791명

![[라이브] 어느덧 화수분은 두산 아닌 LG&삼성/사과말씀 전합니다/창원시 지금은목소리높일때 아냐/두산 어디서부터 꼬였나(ft.삼진)/최원태 FA협상때, 송승기내부평가보니](https://i.ytimg.com/vi/YxKIrMgCMeA/mqdefault.jpg)

[라이브] 어느덧 화수분은 두산 아닌 LG&삼성/사과말씀 전합니다/창원시 지금은목소리높일때 아냐/두산 어디서부터 꼬였나(ft.삼진)/최원태 FA협상때, 송승기내부평가보니

오랜만에 보는 이범호 감독의 미소...삼성 잡고 분위기 반전 노린다

애도후 책임공방 본격화/타구단 시설관리팀 의견은 의외로 팽팽/계약서가 관건, 법정에서 가려질 듯

![[단독] “관종X노관종” 오또맘, 5일 논현동서 두번째 웨딩마치 울린다](https://sports.chosun.com/news/screennews/402_20250402_0402tr.jpg )

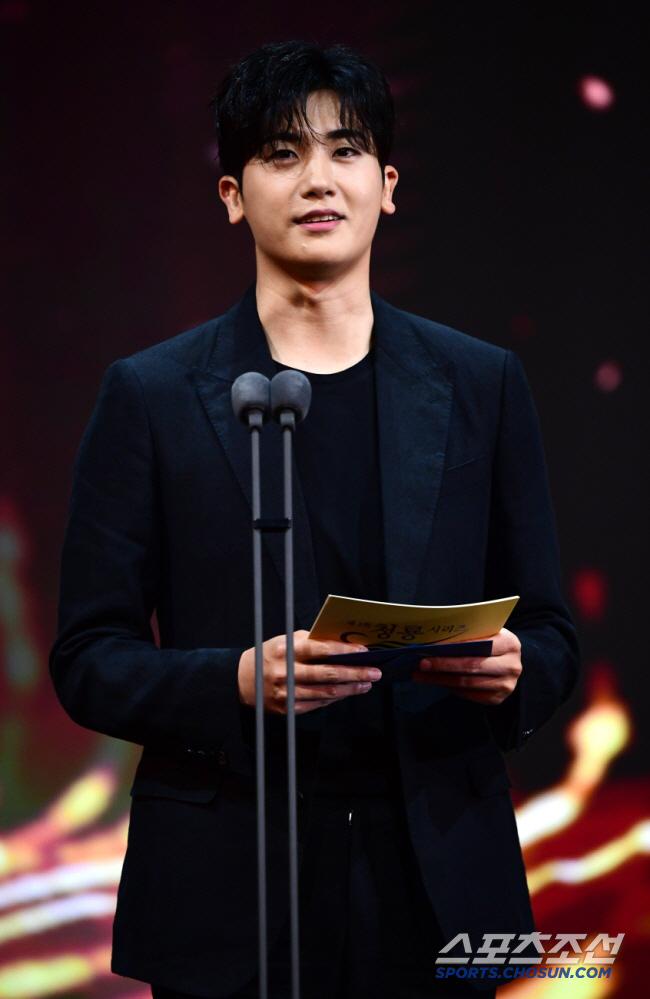

![[단독] '5월 전역' 이도현 복귀작 '홍자매 신작' 논의중..은혜 갚는다](https://sports.chosun.com/news/screennews/402_20250402_0402re.jpg )

![김연경 멋있다.. 라스트댄스, 라스트 한 판! 흥국생명, 정관장에 패패승승승 대역전 드라마! 통합우승까지 1승 남았다 [챔프전 현장리뷰]](https://sports.chosun.com/news/html/2025/04/02/2025040201000196000021075.jpg)

![[속보] '최악이다' 유럽파 한국 국대 발목 90도 돌아가→시즌 아웃...수술대로 '미래마저 불투명'](https://sports.chosun.com/news/html/2025/04/02/2025040201000199900021351.jpg)

![[이슈] “김수현·구하라·수지·아이유, 리얼” 故설리 친오빠, 의미심장 발언 계속](https://sports.chosun.com/news/screennews/403_20250402_2025040201000152100017491.jpg )

![[이슈] '노엘 父' 장제원 의원 사망에 '유퀴즈' 정신과 교수 5년전 글 의미심장 공유](https://sports.chosun.com/news/screennews/403_20250402_2025040201000148900017291.jpg )

![[이슈] 설리 오빠 “피오와 1년 연애”→故구하라까지..동의없는 실명 폭로에 여론 '싸늘'](https://sports.chosun.com/news/screennews/403_20250402_2025040201000159900018401.jpg )

![[속보]日 초대박! '2001년생 에이스' 쿠보 '살라 대체' 리버풀 이적설, 토트넘→바이에른 뮌헨 '러브콜 폭발'](https://sports.chosun.com/news/html/2025/04/02/2025040201000203700021601.jpg)