|

쉽지 않은 여정이었다.

최강희 A대표팀 감독은 결과에 대해서는 마음을 비웠다. 그는 "얻을 것이 분명히 있다. 어차피 평가전이다. 경기를 하는 이유가 분명히 있고, 얻고자 하는 부분이 분명히 있다. 평가전에 너무 집중하다 보면 많은 문제가 있을 수 있다. 그런 부분에 대해서 준비를 해야 할 것"이라고 밝혔다.

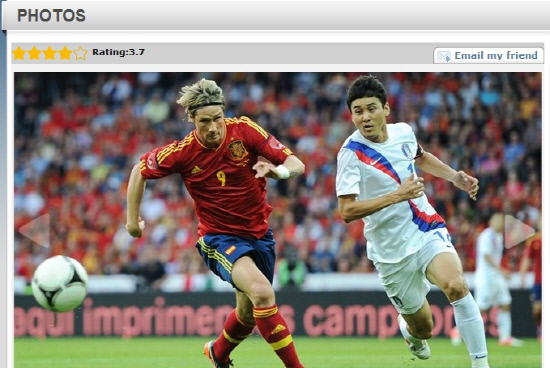

수준 차가 워낙 컸다. 2년 전 2010년 남아공월드컵 본선을 앞두고 스페인과 대결(0대1 패)할 때와 비교하면 한국 축구는 후퇴한 느낌이다. A대표팀에서 은퇴한 박지성(맨유)과 부상에서 막 회복한 이청용(볼턴), 병역 논란에 휩싸인 박주영(아스널)의 공백은 컸다. 컨디션 저하로 결장한 중원의 기성용(셀틱)과 김정우(전북)의 빈자리도 느껴졌다. 결국 그라운드에는 리더가 없었다.

첫째 세련된 압박이 실종됐다. 현대 축구는 공간 장악에 희비가 엇갈린다. 볼이 가는 루트를 차단하는 압박이 필요하다. 스페인은 느슨한 듯 했지만 필요할 때 거친 압박을 가하며 최강희호를 무력화 시켰다. 그러나 한국선수들은 그러지 못했다. 사비 알론소(레알 마드리드)가 후방에서 한번에 찔러주는 패스가 수차례 한국진영까지 연결됐지만, 이를 저지하는 선수가 없었다. 카타르전도 마찬가지다. 원정이라 결코 쉽지 않다. 압박을 잊어서는 안된다.

둘째 공수 조직력도 불안했다. 사령탑이 교체됐고, 최 감독의 스타일은 또 다르다. 수비 불안이 노출됐다. 중앙수비인 이정수(알 사드)와 조용형(알 라얀)의 호흡은 낙제점이었다. 배후에 침투하는 상대 선수를 번번이 놓치며 위기를 자초했다. 아시아챔피언스리그 16강 출전으로 결장한 주장 곽태휘(울산)가 돌아오는 것이 그나마 다행이다. 수비는 간과할 수 없다. 뿌리가 탄탄해야 공격도 힘을 받는다.

마지막으로 중원의 경기 운용 능력과 스트라이커 부재도 숙제로 남았다. 구자철(볼프스부르크)과 김두현(경찰청)이 '더블 볼란치(두 명의 수비형 미드필더)'에 섰고, 바로 위에 남태희(레퀴야) 손흥민(함부르크) 염기훈(경찰청)이 늘어섰다. 중원에서 중심을 잡지 못했다. 몇 차례 위력적인 침투가 있었지만 전반적으로 패스의 질이 떨어졌다. 상대의 강한 압박에 허둥지둥했다. 경기 운용 능력이 기대이하였다. 원톱에는 지동원(선덜랜드)과 이동국(전북)이 번갈아 포진했지만 존재감이 없었다. 위치 선정에 실패했고, 파괴력과 무게감도 없었다. 김두현의 중거리포로 영패를 모면한 것이 오히려 선물이었다.

카타르전까지 열흘 남았다. 이젠 실전이다. 최 감독이 어떻게 실타래를 풀까.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com