|

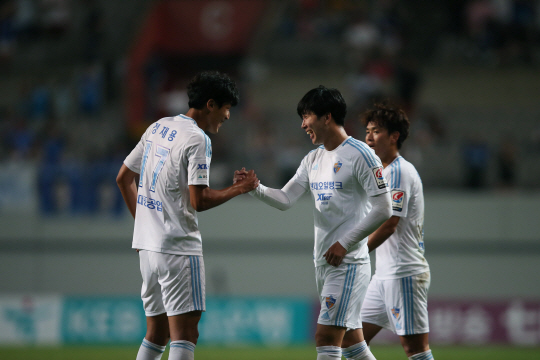

김승준(22)이 울산 현대를 구했다.

김승준에게 올 여름은 '시련의 계절'이었다. 2016년 리우올림픽 최종명단에 그의 이름은 없었다. 지난해 윤 감독에게 낙점 받아 11경기를 뛰었던 김승준은 신태용호에 꾸준히 이름을 올리면서 리우행 청사진을 그렸지만 선택 받지 못했다. 팀 동료 정승현(22)과 희비가 엇갈렸다. TV로 동료들의 8강행을 지켜볼 수밖에 없었다. 윤 감독은 '당근' 대신 '채찍'을 들었다. "부족한 게 있었기 때문에 (올림픽에) 합류하지 못한 것이다. 더 노력하는 계기가 되야 한다." 무뚝뚝한 말투 속엔 제자를 향한 진심어린 애정이 숨어 있었다. '서울전 극장골' 뒤 스승과 제자가 진한 포옹으로 기쁨을 만끽할 수 있었던 신뢰는 그렇게 만들어졌다. 윤 감독은 "결정적인 동점골을 넣었다. 좋은 컨트롤이 득점으로 이어졌다"며 제자의 활약을 칭찬했다.

김승준은 들뜨지 않았다. "만족스러운 경기는 아니었다. 패하지 않은 게 다행이다." 그는 "2골을 내준 뒤에도 선수들이 포기하지 않았기에 내게도 기회가 찾아왔다"며 "전반전에 일찌감치 득점을 했다면 더 좋았겠지만 내 골로 팀이 패배하지 않았다는 점에 만족하고 싶다"고 말했다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com

- Copyrightsⓒ 스포츠조선, 무단 전재 및 재배포 금지