|

"양동근이 궁금해? 방만 봐도 알 수 있다."

양동근은 이미 2007년과 2010년 두 차례 챔피언결정전 우승을 해봤다. 그런 관록때문인지 올시즌 챔프전에서도 모비스의 키플레이어 역할을 톡톡히 하며 초반 2연승을 이끌었다.

13일 1차전에서 4쿼터 결정적인 순간 3점포 2개를 꽂아 역전승을 견인하더니 14일 2차전에선 10득점, 6어시스트, 4리바운드로 제몫을 했다.

'고기도 먹어 본 사람이 안다'고, '큰무대' 챔프전에서 최고 가드의 명성을 발휘하고 있으니 울산 팬들은 물론 감독과 구단으로부터 듬뿍 사랑받을 만하다.

어느덧 프로 9년차의 고참급이 됐지만 한결같이 변함없다는 점이 그의 커다란 매력이다. 그를 가까이서 지켜본 사람이라면 항상 농구를 연구하고 자기계발에 소홀히 하지 않는 성실함에 엄지손가락을 치켜세우게 마련이다. 모비스 이동훈 사무국장은 "양동근의 평소 생활을 관찰하면 9년째를 맞은 지금까지도 왜 꾸준한 기량을 유지하는지 알 수 있다. 정말 무서운 친구"라고 전했다.

그렇지 않아도 양동근은 신인 시절 '학구파 메모광'으로 유명했다. 유재학 감독의 지도를 받던 중 지적받은 내용을 매일 농구 일기장에 적어 명심한다고 해서 화제가 됐다. 2004∼2005시즌 신인상의 주인공이 된 원동력이기도 했다.

|

초년병 시절 그랬던 그가 지금은 어떻게 하고 살기에 여전히 주목받는 선수가 됐는지 궁금했다. 모비스 구단은 "긴말할 것 없이 양동근이 평소 사용하는 숙소 방을 살펴보면 알 수 있다"고 했다. 그래서 울산시 북구 양정동 모비스 선수단 숙소에 있는 '양동근의 방'을 살짝 훔쳐봤다. 시즌 때마다 제집처럼 사용하는 보금자리다. 무단 가택침입은 아니다. 당사자의 양해를 구한 뒤 엿본 방안 풍경이다.

방문을 여는 순간 눈길을 확 끌어당기는 것이 있었다. 중형 크기 책상 2개를 붙여 개조한 넓다란 데스크다. 으레 떠오르는 선수의 잠자는 방이 아니라 1인기업 사무실 분위기였다.

양동근이 이 책상 머리에 앉아있는 시간이 훈련시간 다음으로 많다고 한다. 양동근은 이곳에서 노트북 컴퓨터를 통해 농구 관련 자료를 검색하며 자신의 기술연마를 연구한다.

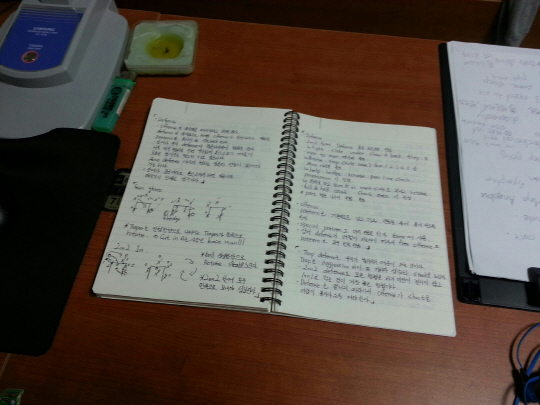

연구 결과물은 노트북 옆에 놓여진 두터운 노트에 빠짐없이 기입된다. 신인 시절 유 감독의 지적사항을 적었던 일기장이 이제는 농구 연구일지로 바뀐 것이다.

연륜이 쌓일 대로 쌓인 만큼 딱히 신인 때처럼 지적받을 일이 많지 않다. 대신 혼자서 연구한 내용으로 일기장을 채우고 있는 것이다. 이 노트에는 농구 관련 패턴과 주의사항들이 깨알처럼 적혀 있다.

이렇게 시시때때로 적어둔 내용을 담은 수백 페이지 분량의 노트가 3권에 이른다고 한다. 당연히 양동근의 '비책 1호'다.

농구 연구에만 그치지 않는다. 휴식시간이 되면 매일 1∼2시간 영어회화 공부를 한다. 외국인 선수 통역원 출신인 이도현 홍보팀 과장이 개인교사로 종종 나선다.

이 과장은 "동근이가 영어공부를 한 지 몇 년 됐다. 처음엔 작심삼일로 그칠 줄 알았는데 지금까지 거의 빠짐없이 영어공부하는 걸 보면 놀라울 정도"라면서 "그 나이에 NBA 진출을 노리는 것도 아닐텐데…"라며 대견스러워했다.

|

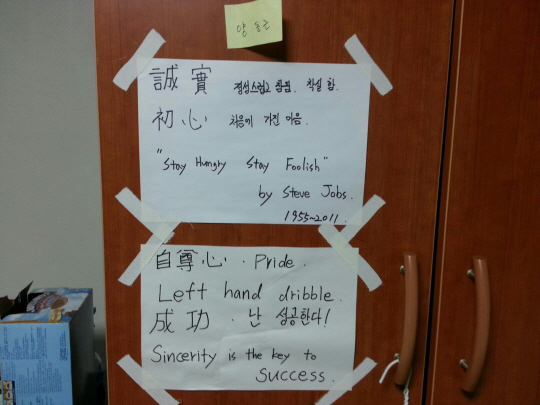

두 번째 눈길을 끄는 것은 벽면과 옷장문에 붙은 메모지 벽보들이다. 양동근은 무슨 '고시생'마냥 갖가지 내용을 적은 종이를 덕지덕지 붙여놨다. 이 메모지의 내용 역시 세월이 흐르면서 바뀌었다.

신인 시절에는 일기장에 적은 감독의 지적사항을 요약본을 붙여놓고 오며가며 달달 외우고 다녔다. '공부벌레' 모범생들이 화장실 벽에도 영어단어, 수학공식을 적어놓고 자투리 시간을 활용하는 것과 같은 이치다.

그런 바람직한 습관은 바뀌지 않았고, 메모지 내용만 지적사항에서 자신이 명심해야 할 구호들로 바뀌었을 뿐이다. 2011년 세상을 떠난 스티브 잡스의 명언 'Stay hungry, Stay foolish(늘 갈망하고 우직하게 정진하라)'를 비롯해 '초심을 잃지말자', '난 성공한다', '기회는 준비된 자에게 주어지는 산물이다' 등 교훈이 될 구호들이 눈에 띈다.

양동근은 자신의 방을 드나들 때마다 이들 구호를 몇 번이고 되새기며 자기체면을 걸고 있었던 것이다. 메모지 벽보 옆에는 아내와 두 자녀의 가족사진들이 커다랗게 자리잡고 있다. 양동근이 코트 안팎에서 악착같이 성실하게 만든 원동력이었다.

양동근은 "항상 메모를 하지 않으면 내 자신이 게을러졌다는 생각이 들 정도로 습관이 됐다"면서 ""남들이 하는 만큼 하는 것일뿐 특출난 건 없다"고 쑥스러워했다.

최만식 기자 cms@sportschosun.com