|

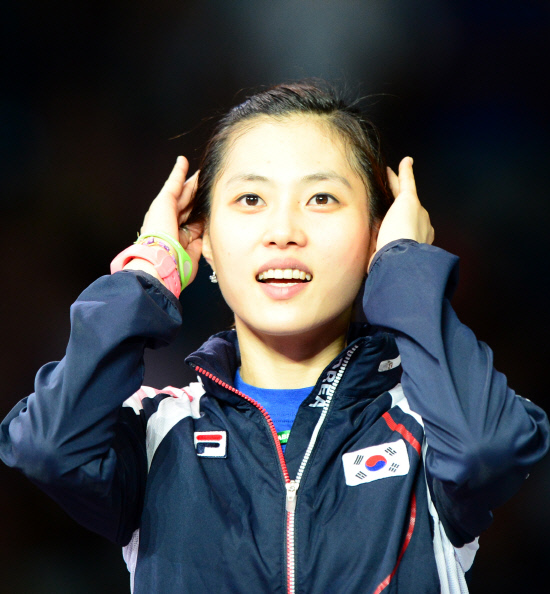

"로또에 당첨된 기분이다. 꿈을 꾸는 것 같다."

김지연은 부산 재송여자중학교 1학년 때 플뢰레 선수로 출발했다. 부산디자인고에 들어가면서는 사브르로 전향했으나 선배들에 줄곧 밀렸다. 이에 대해 김지연은 "(찌르기만 하기보다는) 마구 '후려치는' 것이 더 재미있겠다 싶어서 했다"며 웃었다. 2009년, 23세의 나이로 꿈꾸던 국가대표가 됐지만 기량이 출중한 선배들과 동료들에 밀려 광저우 아시안게임 출전이 좌절됐고, 광저우 아시안게임이 끝난 뒤 신인발굴을 위한 국가대표선발전에서도 또다시 탈락하는 불운을 맛봤다.

포기하지 않고 칼을 갈았다. 마침내 기회가 찾아왔다. 그녀를 눈여겨 본 현 펜싱대표팀 총감독이자 여자사브르 감독인 김용율감독이 추천선수로 2011년 대표팀에 합류시켰다. 민첩성이 뛰어난 그녀의 재능을 알아본 것이다. 김지연은 2011년 11월 러시아 모스크바에서 막을 내린 국제그랑프리대회에서 동메달을 목에 걸었다. 더이상 잃을 것이 없었던 김지연은 키가 한뼘이 더 큰 유럽 선수들을 상대로 자신감있는 경기를 펼쳤다. 세계랭킹 포인트가 하나도 없을 정도로 국제무대와 거리가 멀었던 김지연은 세계 강호들을 격파하며 단숨에 신데렐라로 떠올랐다.

이번 금메달까지 가는 길에 가장 힘든 경기는 세계랭킹 1위 마리엘 자구니스(미국)와 맞붙은 준결승전이었다. 3-9까지 뒤져 패색이 짙었으나 기적같은 15대13의 역전승을 이끌었다. 이 경기 뒤 눈물이 핑 돌았다는 김지연은 "원래는 제가 따라잡혀서 역전당하는 일이 많았는데, 이기고 나니 '미쳤구나'라는 생각이 들더라"며 "경기 동안 3~4위전으로 밀리기 싫다는 생각으로 '제발 이기자'고 마음을 다잡았다. 점수를 따라붙고 나니 '상대가 말렸구나' 하는 생각이 들었다"며 웃었다. 또 "오심의 여지를 두지 않으려 더 악착같이 뛰었다"고도 밝혔다.

김지연은 "펜싱은 나의 전부다. 칼을 잡고 있으면 자꾸 휘두르고 싶어진다"며 못말릴 펜싱선수로서의 본능을 이야기했다. '만년후보'로 슬픔의 눈물을 흘렸던 김지연, 이제 기쁨의 눈물을 흘릴 자격이 충분히 있다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com.