|

"지금 1등은 안 가는 것이 좋다"던 최강희 감독의 말이 무색했다. 9일 저녁 성남 탄천종합운동장에서 열린 2014 현대오일뱅크 K리그클래식 20라운드에서 나선 전북은 성남에 0-3 완승을 거뒀다. 월드컵 휴식기 이후의 성적이 6승 2무. 경기당 1.25골(12경기 15득점)에 그친 평균 득점력은 2.625골(8경기 21득점)까지 치솟았다. '닥공(닥치고 공격)'의 재현에 포항의 선두 자리까지 빼앗은 지금, 리그 우승 트로피를 재탈환하겠다는 꿈도 허황된 일은 아니다.

|

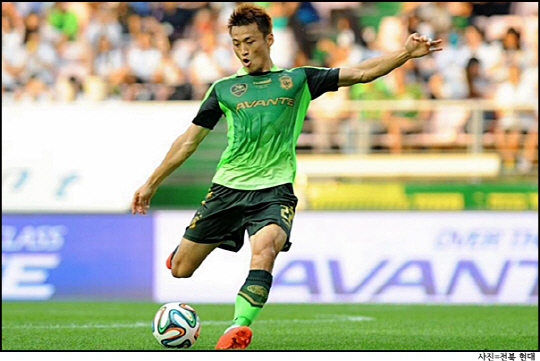

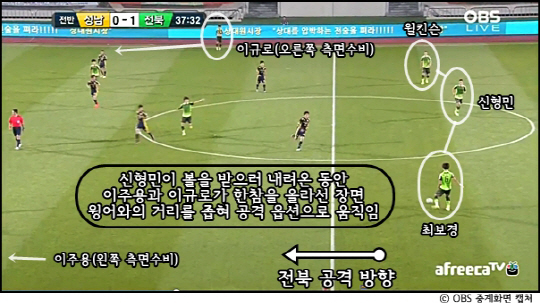

깊이 올라선 전북의 측면 수비는 앞선의 윙어를 지탱한다. 측면 수비만으로 이들을 틀어막기 어려웠던 성남은 종종 중앙 수비까지 옆으로 따라나왔고, 전북은 문전 앞 공간을 보너스로 얻게 됐다. 이 순간 윙어는 끝줄까지 돌파해 크로스를 올릴 것인가, 아니면 중앙으로 좁혀 들어와 연계를 만들 것인가 등 보다 많은 경우의 수를 쥔다. 더불어 카이오와 이재성-이승기 조합이 만들 수 있는 공격 패턴도 한층 늘어난다. 이처럼 측면 의존도가 높은 팀은 양질의 수비형 미드필더 보유 여부가 경기 결과를 좌우할 만큼 중요하고, 신형민은 공격 전개 차원에서 전북을 더 전북답게 만들고 있다.

|

4-1-4-1 중 포백 앞 '1'은 절대 쉬운 자리가 아니다. 상대 패스의 흐름을 읽고선 덤빌 때와 기다릴 때를 구분해야 한다. 중대한 공간을 홀로 떠안은 채 경기의 완급을 조절하는 운영 능력은 물론이요, 공-수 전환의 시발점으로서 기술, 지능, 투쟁심, 피지컬, 패싱력, 수비력, 위치 선정 등 모든 요소가 두루 뛰어나야 한다. 그럼에도 과감히 수비형 미드필더를 하나만 배치한 최 감독은 "신형민 아저씨 덕분이다. 팀에 몇 년 있던 사람처럼 제 역할을 해주고 있다"며 보기 드문 미소(?)까지 띠었다. 풍부한 활동량, 노련한 커팅 능력, 뛰어난 전개 장면을 높이 산 그는 "신형민 혼자서도 충분할 것 같았다"고 덧붙였다.

최 감독이 1위를 꺼린 건 '견제' 때문이었다. "원정 경기라도 이기는 경기를 해야 한다. 상대는 1위인 우리를 꺾기 위해 집중력 높은 싸움을 하는데, 이에 맞서 모험적인 경기를 해야 한다"는 데엔 늘 부담이 깔려 있었다. 이런 전북이 역삼각형 형태의 미드필더 조합에 행복한 고민을 하게 됐다. 신형민을 아래에 두고, 앞선에서 강한 압박을 가해 득점력을 높이는 방법이 통할 수 있음을 확인했기 때문. 최 감독은 "부상 선수 복귀와 상대 팀 성격에 따라 결정할 수가 늘었다"며 전술적 유연성도 함께 언급했다. 이만하면 신형민의 합류가 곧 전북의 스쿼드(양과 질 모두)를 리그 내 독보적인 수준으로 올려놨다고 해도 지나치지 않을 터다. <홍의택 객원기자, 제대로 축구(http://blog.naver.com/russ1010)>

※객원기자는 이슈에 대한 다양한 시각을 위해 스포츠조선닷컴이 섭외한 파워블로거입니다. 객원기자의 기사는 본지의 편집방향과 다를 수도 있습니다.