|

|

[스포츠조선 노재형 기자] 우리나라에 10명 뿐인 프로야구 감독처럼 힘든 직업도 없다고 말하는 이들이 있다. 수명이 짧고 스트레스도 많아 "할 짓이 못된다"고들 한다. 그래서 연봉을 수억원, 많게는 수십원씩 주는 것일 지도 모른다. 리스크가 크면 수익도 높은 법. 언제 잘릴 지 모르고, 상상을 초월하는 스트레스로 건강은 늘 위험에 노출돼 있으니 말이다.

초보 감독들도 이같은 혹독한 현실을 첫 시즌부터 깨닫는다. 이제 막 지휘봉을 잡은 감독은 구단이 원하는 바를 이루기 쉽지 않다. 올시즌 개막 당시 초보 사령탑은 3명이었다. '초보'라는 범위에 KIA 타이거즈 맷 윌리엄스 감독은 제외한다. 메이저리그 사령탑 경력이 있는 그를 초보라고 하는 건 '실례'다.

허문회 감독은 포스트시즌 희망의 끈을 아직 쥐고 있다. 하지만 12일 현재 롯데는 5위 두산에 5경기차 뒤진 7위다. 남은 16경기에서 이를 따라잡기는 '기적'같은 일이 벌어지지 않고는 불가능하다. 허 감독은 시즌 초반부터 언론 브리핑 자리에서 각종 미사여구를 동원해 선수단의 사기를 높이려 애를 써왔다. 후반기 레이스를 의미하는 '8치올', '음8치올'이란 단어가 등장했다.

하지만 롯데는 6월에 하위권으로 처진 뒤 이렇다 할 반전의 계기조차 마련 못하고 있다. 말일 기준 월별 순위를 보면 '5월 6위→6월 7위→7월 8위→8월 6위→9월 7위'다. 코치 시절 선수 육성과 치밀한 선수단 운영에 관해 긍정적 평가를 받았던 그지만, 현장 지휘봉의 무게는 생갭다 무거웠다.

|

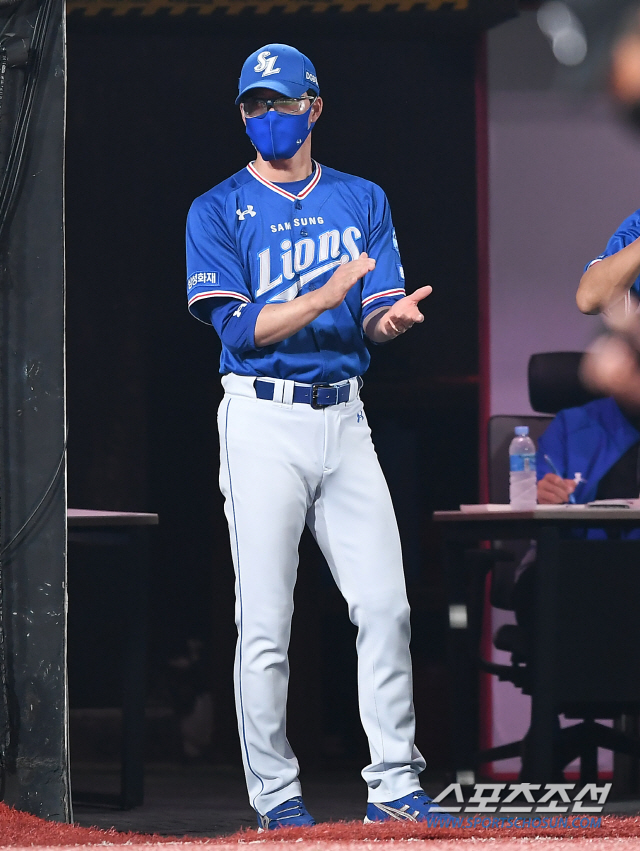

허삼영 감독은 전력분석 전문가 출신이다. 데이터 야구를 신봉하고 선수들의 체력 및 마인드까지 데이터를 기초로 해 관리한다. 허 감독 역시 사령탑이라는 자리가 녹록치 않다는 걸 뼛속까지 깨닫고 있다. 데이터대로 경기가 풀리고 시즌이 흘러가면 우승은 떼논 당상이다. 예상치 못한 선수들의 부상과 부진, 전력의 절반 가까이를 차지하는 외국인 선수들의 불규칙한 컨디션 등 삼성은 올해 변수가 너무도 많았다.

허 감독은 최근 컴백한 투수 양창섭의 쓰임새에 대해 "올해는 짧은 이닝을 전력투구하고 자신감을 바탕으로 내년 선발로 잘 해주기를 기대한다"고 했다. 승률 4할대 중반서 8위를 유지하고 있는 허 감독은 일찌감치 내년 밑그림 작업에 들어간 모양새다.

결과적으로 올해 초보 사령탑 3명 모두 '비극'으로 시즌을 마치는 상황이 됐다. KIA 윌리엄스 감독은 초보가 아니지만, KBO리그에 첫 발을 내디딘 역대 외국인 사령탑 중에는 가장 힘든 데뷔 시즌을 걷고 있다. 롯데 제리 로이스터 감독(2008년)과 SK 와이번스 트레이 힐만 감독(2017년)은 첫 시즌 포스트시즌 진출을 이뤘다. 그러나 KIA는 12일 현재 5위 두산에 4,5경기차로 뒤져 있어 포스트시즌에 오르려면 롯데와 마찬가지로 기적적인 행보가 필요하다.

2000년 이후(올시즌 제외) 임명된 각 구단 초보 감독은 총 27명이다. 이 가운데 지휘봉을 잡은 첫 시즌 팀을 가을야구로 이끈 감독은 12명 밖에 안된다. "첫 시즌 성공했다"는 평가를 들은 비중이 33% 정도다. 더구나 감독 대행 경력이 있는 3명(2011년 롯데 양승호 감독, 2012년 SK 이만수 감독, 2018년 한화 한용덕 감독)을 뺀 순수 초보는 9명 뿐이다. 그만큼 감독 명찰을 달고 내디딘 첫 걸음이 대부분 힘들었다는 이야기다.

그래도 선수 출신들에게 물어보면 열에 아홉은 "감독 정도는 한 번 해봐야 하는 것 아니냐"고 답한다. 은퇴 후 10년 가까이 현장서 일하고 있는 한 구단 코치는 "감독을 누굴 만나도 나에겐 좋은 경험이 된다고 생각한다"고 했다. 내심 감독 준비를 하고 있다는 뜻으로 들렸다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com

무료로 보는 오늘의 운세