스포츠조선이 창간한 1990년 이후 한국 스포츠는 발전을 거듭했다.

|

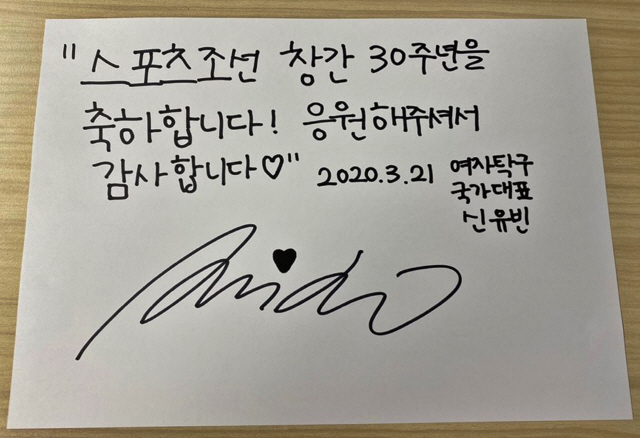

"탁구요? '인생친구'죠. 탁구는 저를 웃게 해요." '탁구란 무엇이냐'는 질문에 '국가대표 탁구신동' 신유빈(16·대한항공)은 환한 미소로 답했다. 1초의 주저함도 없었다. 다섯 살 때 아버지 신수현 수원탁구협회 전무가 운영하는 탁구장에서 '놀이'로 만난 탁구는 10년 넘게 그녀의 '베프(베스트 프렌드)'다. 개최여부는 불투명하지만 도쿄올림픽의 해, 진천선수촌에서 하루 8시간 넘게 훈련에만 매달리는 나날, 신유빈은 "아무리 많이 해도 탁구는 여전히 재미있다"고 했다.

누가 시켜서 억지로 하는 운동이었다면 여기까지 오지도 못했다. '여자탁구 사상 최연소 국가대표' 신유빈은 "얘(탁구) 때문에 짜증나고 때론 울기도 하는데 얘 때문에 정말 행복하고 기분도 좋아진다. 탁구는 내게 '완전 베프', 인생친구"라며 웃었다. "탁구는 나를 웃게 한다. 볼이 잘 들어가도 웃기고 안 들어가도 웃긴다. 안 되는 날도 좋고, 잘 되는 날도 좋다"고 했다.

이 '어마무시'한 세대 차를 뛰어넘는 건 탁구를 향한 하나의 목표, 올림픽 메달을 향한 선후배의 똑같은 열정이다. 지난해 태극마크를 단 이후 신유빈은 달라졌다. "어릴 때는 욕심없이 즐기면서 했다. 이제 욕심이 생긴다. 톱랭커들을 이기고 싶다. 더 잘하고 싶다는 생각이 든다"고 했다. 구체적 목표를 묻자 신유빈은 "목표는 비밀인데, '올림픽'까지만 말할게요"라며 생긋 웃었다. 지난 1월 말, 포르투갈 곤도마르 도쿄올림픽 단체전 예선에서 '막내온탑' 신유빈은 에이스의 몫을 감당해냈다. 한국 여자탁구의 난세, 신유빈의 손끝에서 올림픽 티켓이 결정됐다. 생애 첫 올림픽을 앞두고 신유빈은 '메달'보다 '내용'을 강조했다. "연습한 만큼 좋은 내용이 나왔으면 한다. 앞으로 탁구 칠 날이 많으니까. 자신감을 가질 수 있는 내용으로 멋진 경기를 하고 싶다. "

|

|

'30년 후엔 뭘하고 있을까'라는 질문에 신유빈은 웃음부터 터뜨렸다. "'라떼는 말이야' 하고 있지 않을까요? 우리 땐 'BTS' 완전 대박, 어마무시했다고, 진짜 '방탄' 모르냐고… ." 농담의 끝자락에 이어진 어린 선수의 속깊은 대답에 무릎을 쳤다. "30년 후? 음… 엄마가 돼 있을까요? 운동은 특별하게, 인생은 평범하고 행복하게…. 그게 제 꿈이에요."

|

|

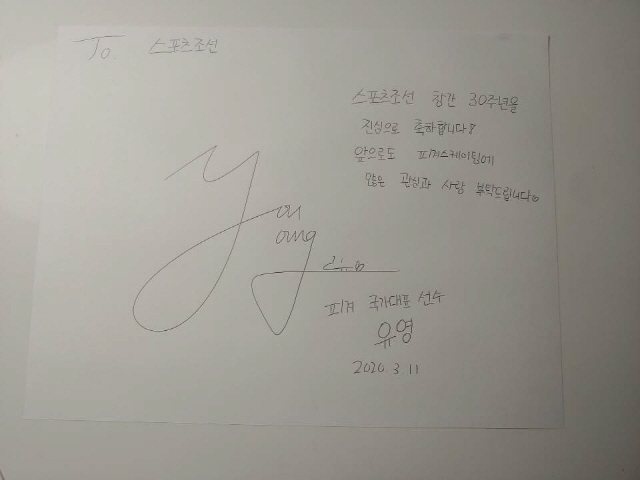

한국에서 피겨 스케이팅 선수생활을 시작한 대부분 선수들이 그렇듯이 유 영의 롤모델도 '피겨여왕' 김연아였다. 김연아가 2010년 밴쿠버올림픽에서 금메달을 따는 모습을 본 '여섯살' 유 영에게 피겨는 '운명'이 됐다. 유 영에게 피겨는 최고의 친구이고, 얼음판은 최고의 놀이터였다. 그는 "좋은 코치님들을 만나 큰 부상없이 피겨를 하고 있는 것도, 피겨 선수로 올림픽 메달을 꿈꿀 수 있다는 것 모두 '운명'이라고 생각한다"고 했다.

유 영은 김연아의 길을 걸었다. 2016년 1월 열린 전국 남녀피겨스케이팅 종합선수권대회에서 만 11세의 나이로 우승을 차지한 유 영은 "그 나이때 김연아 보다 낫다"는 극찬 속 화려하게 등장했다. 스포츠조선과도 인연이 깊다. 2016년에는 김연아가 받았던 스포츠조선 제정, 코카콜라 체육대상 신인상을 받았다.

유 영의 목표는 김연아가 그랬던 것처럼 올림픽 금메달이다. 유 영은 "올림픽은 모든 선수들에게 꿈이다. 금메달을 따고 싶다"고 했다.

하지만 그 운명을 따라 가는 길은 조금 다르다. 신인류 답게 유 영은 보다 진취적인 해법을 택했다. 김연아도 뛰지 못했던 '쿼드러플(4회전) 점프'. "올림픽에 나가면 4회전 점프를 꼭 성공시켜, 내 자신에게 만족할 수 있는 대회가 되도록 하겠다." 고난도 점프를 향한 유 영의 의지는 절대적이다. 그는 "사실 선배들이나 코치 선생님들이 잘 챙겨주시고 알려주셔서 기성 세대, 선배들과 특별히 다른 점은 없는 것 같다. 하지만 예전보다 여자 선수들도 점점 기술적 수준이 높아진만큼 고난도 점프를 더욱 열심히 준비할 필요가 있다"고 힘주어 말했다.

|

피겨라는 운명을 만난 유 영, 그 '운명'의 끝은 '누군가의 롤모델'이다. 그는 "30년 후 후배 피겨선수들에게 꿈을 주고 사랑받는 롤모델이 되고 싶다. 내가 연아 언니를 보고 선수생활을 시작한 것처럼, 나도 후배 피겨선수들에게 꿈을 줄 수 있는 롤모델이 된다면 행복할 것 같고, 후배 선수들을 잘 가르쳐서 성장시켜주는 선배가 되고 싶다. 그리고 제가 좋은 선수가 되는데 많은 도움을 주신 모든분들께 받은 사랑을 돌려드리는 사람이 되고 싶다"고 했다.

|

|

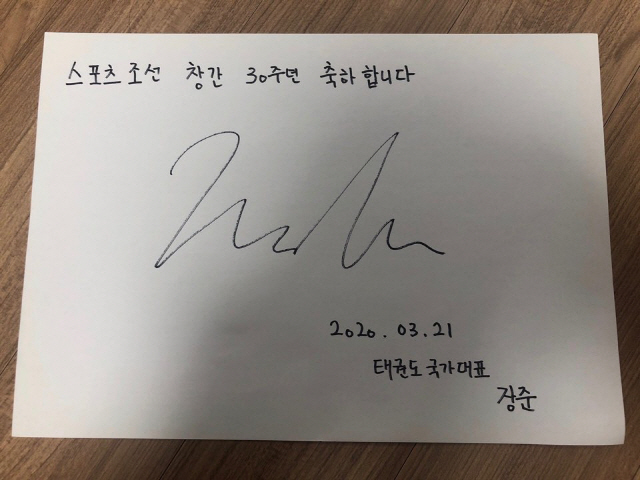

'스무살 세계랭킹 1위' 장 준은 또래 평범한 대학생과 다르지 않다. 가끔씩 롤도 하고, 유튜브도 자주 본다. 최근에는 요리에 꽂혀서 요리 채널을 즐겨보고 있다. 조만간 요섹남(요리하는 섹시한 남자)에 도전해 볼 생각이다. 까페도 자주 간다. 친한 사람들 만나서 얘기하고, 그렇게 시간을 보낸다.

하지만 역시 가장 즐거운 시간은 태권도를 할 때다. 운동 기계처럼 살았던 선배들과 달리, 장 준에게 태권도는 업이자, 동시에 최고의 취미다. 장 준 스스로 태권도를 '일상'이라고 정의할 정도. 장 준은 "선배들이 예전에 운동한 이야기를 들려주면 '우와'라는 반응이 나오면서도 '지금은 안그러니까 다행이다'라는 생각이 든다"고 웃었다. 이어 "태권도를 안하면 허전하다. 선발전이 끝나고 진천에 입촌하기 전까지 처음으로 오래 쉬어봤다. 쉬어보니까 더 힘들고, 재미없더라. 태권도의 소중함을 느꼈다"고 했다.

즐기는 태권도의 힘은 무서웠다. 초등학교 4학년때 아버지의 권유로 운동을 시작한 장 준은 당시 아버지 족구 동호회에 있는 관장님의 소개로 태권도 선수생활을 시작했다. 카바 빈곳을 때려야 하는 머리싸움에 시간 가는줄 몰랐다. 공부와 운동 사이에 고민하던 장 준은 중학교 3학년때 전국대회 첫 우승을 계기로 확 달라졌다. 소년체전까지 거머쥐며 또래 최고의 선수가 됐다.

|

하지만 장 준은 좋은 기억은 모두 잊었다. 마지막 경기에서의 패배 때문이었다. 그는 "지난해 그랑프리 파이널에서 한 1년만에 패했다. 마지막 경기라 빨리 끝내자는 생각이 컸다. 한번 지고 나니까 정신이 번쩍 들었다. 선발전때 엄청 열심히 뛰었다. 올림픽에서는 절대 방심하지 않고 꼭 금메달을 거머쥐겠다"고 했다.

장 준의 목표는 올림픽을 넘어 아무도 걷지 않은, 자신만의 역사를 쓰는 것이다. 그는 "지금처럼 즐긴다면 가능할 것"이라고 힘주어 말했다. 조용조용한 장 준답게, 그는 30년 후 "평범한 인생을 살고 있을 것"이라 했다. 물론 지금처럼 태권도는 놓치 않을 생각이다. 그는 "아이들을 가르치지 않을까 싶다"고 웃었다. 그가 말한 것처럼 태권도는 영원히 그의 일상이 될 것이다.

전영지 박찬준 기자

무료로 알아보는 나의 운명의 상대

눈으로 보는 동영상 뉴스 핫템