|

"이영표 선배님이 영국에서 잘하셨다. 이영표 선배님처럼 프리미어리그에서 활약하는 레프트백이 되고 싶다."

마음 깊은 곳의 상처를 드러냈다. "나는 뽑히자마자 욕을 먹었다. (박)주호형, (김)진수가 다쳐서 뛸 수 없는, 어쩔 수 없는 상황이었다. 나 역시 생각하고 있지 않던 상황에서 뽑혔다. 그런데 뽑혔다는 이유만으로, 뽑히면서부터 욕을 많이 먹었다"고 했다. 선수로서 프로로서 언제든 어디서든 죽을 힘을 다해 뛸 마음의 준비는 되어 있다. 그러나 박수받지 못하는 태극마크의 무게와 부담감은 상상 이상이었다. "태극마크를 단 선수는 팬과 국민들의 성원과 응원을 받을 때 신나게 뛸 수 있다. 마인드컨트롤을 열심히 했지만 많이 위축됐던 것도 사실"이라고 털어놨다. "국민들이 반겨주지 않는 이상 대표팀에 욕심이 없다. 아니 욕심을 가지면 안된다고 생각한다. 대표팀에 대한 마인드가 바뀌었다. 예전처럼 '열심히 해서 무조건 가야지'하는 마음보다 이제는 '팬들이 원하는 플레이를 해야겠다. 팬들이 원하고 인정할 때 가고 싶다'는 생각을 한다"고 말했다.

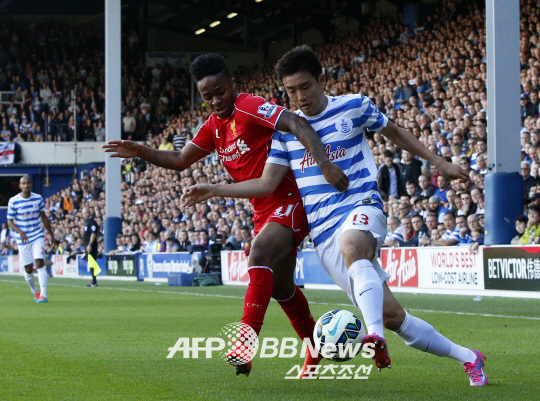

전남 드래곤즈 시절부터 지켜본 윤석영은 긍정적이고 올곧은 선수다. 끝없는 노력과 믿음으로 외롭고 힘든 시련의 시간을 이겨냈다. "지난 20개월간 참 힘들었다. 우여곡절끝에 QPR에 오게 됐고, 레드냅 감독은 훈련장에서 눈길도 주지 않았다. 내가 런던올림픽에서 뛴 것을 아는 이도 없었다"고 했다. "그렇게 좋아하던 축구가 싫어진 적도 있었는데, 그 기분을 끝까지 가져가지는 않았다"고 했다. "언제쯤부터인가 생각이 바뀌었다. '그래도 운동할 때만큼은 즐겁게 하자. 운동할 때만이라도 외국선수들에게 무시당하면 안되겠다'고 생각했다."

"열심히 해서 계속 경기를 뛰는 것이 목표다. 이영표 선배님이 영국에서 잘하셨다. 이 선배님처럼 빅리그에서 멋지게 활약하는 레프트백이 되고 싶다"고 말했다. 투혼의 팀플레이어답게 "팀이 강등을 면했으면 좋겠다"는 소망도 빼놓지 않았다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com