|

첼시, 토트넘, 리버풀 등의 러브콜을 받으며 올여름이적시장 수비수 중 최대어로 평가받는 팀 케이힐의 영입전에 아스널이 뛰어들었다.

이적료는 가치다. 실가격과 실력보다는 잠재력과 상황이 반영된다. 앤디 캐롤이 좋은 예다. 리버풀로 팀을 옮긴 캐롤의 이적료로 무려 3500만파운드(약 615억원)다. 월드컵과 유럽챔피언스리그 우승을 거머쥔 다비드 비야가 바르셀로나 유니폼을 입으며 기록한 이적료가 3200만파운드(약 562억원)이다. 캐롤이 비야보다 300만파운드나 더 가치가 높은 선수인가. 캐롤의 명성과 기록, 능력은 비야에 한참 못미친다.

이적 당시 상황과 미래에 대한 기대가 캐롤의 가치를 3500만파운드로 만들었다. 리버풀은 페르난도 토레스를 첼시로 넘겼다. 캐롤을 대체자로 점찍었지만, 뉴캐슬은 캐롤을 보내고 싶지 않았다. 이적시장 마감시한이 다가오자 다급한 리버풀은 뉴캐슬이 받아들일 수 밖에 없는 이적료를 제시했다. 여기에는 22세라는 캐롤의 어린 나이와 성장잠재력도 감안했을 것이다. 캐롤이 세계에서 9번째로 비싼 선수가 된 이유다.

결국 이적료는 중간선에서 합의될 가능성이 크다. 이적시장은 31일 마감이다. 볼턴이나 아스널이나 주판알을 튕길 시간이 부족하기 때문이다. 새로운 선수를 두고 눈치싸움을 벌이느니 서로의 카드를 알고 있는 상태에서 합의를 보는게 더 낫다. 이처럼 이적료는 이적 시점, 선수의 성장 가능성이나 현재 가치, 계약 만료 여부, 시장 상황 등을 종합하여 정해진다. 여기에 에이전트와 언론까지 가세하면 더욱 복잡해진다.

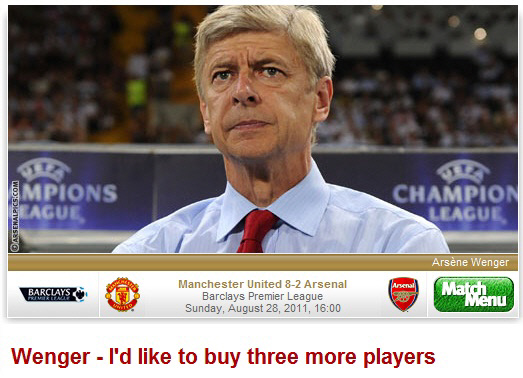

'짠돌이'라 조롱받는 아르센 벵거 아스널 감독을 마냥 비난하기 어려운 이유가 여기에 있다. 물론 스타급 대신 유망주 영입에 집착하는 모습을 옹호하는 것이 아니다. 적어도 협상에 있어서는 벵거 감독의 철학이 옳은 것일 수 있다. 그에게 이적료는 선수를 영입하기 위한 금액이지 프리미엄이 포함된 가치가 아니기 때문이다. 벵거 감독은 이 '미친 이적료의 시대'속에서 마지막으로 원칙을 고수하는 감독일지도 모른다.

맨시티처럼 부르는게 값인 경우도 있긴 하지만 말이다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com